Überraschende Erkenntnisse aus der Blasmusik-Forschung

Vor rund anderthalb Jahren ist der Beitrag über das Forschungsprojekt «Blasmusik in der Schweiz vor 200 Jahren» der HKB im unisono erschienen. Nun ist Halbzeit und erste Ergebnisse sind da. Unisono hat das Forschungsteam - bestehend aus Miryam Giger, Yannick Wey und Adrian von Steiger - im Klingenden Museum Bern besucht und nebst ersten Resultaten auch Verblüffendes erfahren.

Haben Sie Antworten darauf gefunden, wie die Blasmusik in der Schweiz anfangs des 19. Jh. geklungen hat?

Miryam Giger (MG): Ja, wir haben Studierende von der Hochschule der Künste Bern (HKB) einen Teil der Musik aus dieser Zeit auf den Originalinstrumenten spielen lassen und so erlebt, wie es damals geklungen haben könnte.

Adrian von Steiger (AS): Der Student, der den Serpent - ein Bassinstrument - gespielt hat, ist übrigens ein Tuba-Student aus Hong Kong.

Das Hörerlebnis bot Überraschendes.

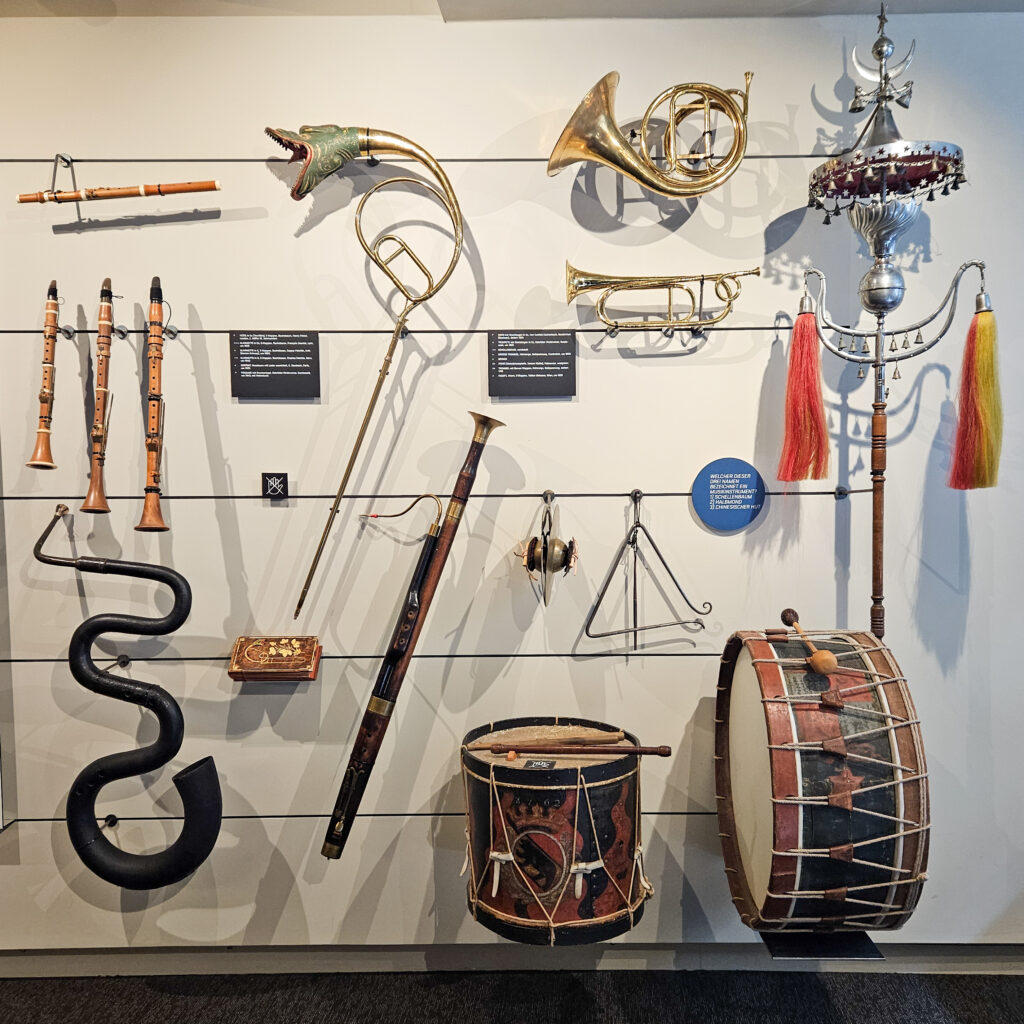

MG: Ja, der Klangausgleich funktionierte sehr gut, obwohl eine gut besetzte Formation damals aus rund 15 Bläsern und 5 Perkussionisten (!) bestand. Trotzdem war das Schlagzeug nicht zu laut und die Klarinetten nicht zu leise. Die grösste Überraschung boten die Original-Perkussionsinstrumente. Insbesondere der Schellenbaum tönte, anders als angenommen, sehr lieblich und ergänzte den Gesamtklang ideal.

Reenactment von historischen Stücken mit Original-Instrumenten

Ein Ensemble mit Studenten der HKB spielte die alten Stücke mit den alten Instrumenten ein. Das Ergebnis war in der Sendung «Fiirabigmusig» der SRF Musikwelle vom 1. September 2025 erstmals zu hören:

Historische Stücke ab 23 Min. 16 s hören:

- «Feiert beim festlichen Mahle»

- «Es wallt hoch ob dem Schweizerland», beide komponiert von Heinrich Tobler, einem in dieser Zeit wichtigen Schweizer Komponisten

Bei 26 Min. 56 s:

- Der «Doppelmarsch», komponiert von M. J. Reisinger (ca. um 1838); er war damals gleichzeitig Dirigent der Musikgesellschaft Rorschach.

Weitere Aufnahmen hören

Wie sah die Besetzung einer Musikgesellschaft vor 200 Jahren aus?

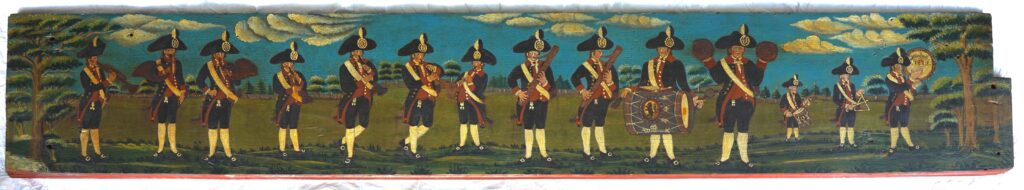

AS: Das Schlagzeug einer «Türkisch-Musik» war von der türkischen Militärmusik inspiriert. Die Bläser spielten europäische Instrumente, unter anderem die damaligen Klarinetten mit nur fünf Klappen, Naturhörner und Naturtrompeten ohne Ventile und den Serpent. Leider ist kein einziges Mundstück aus dieser Zeit erhalten.

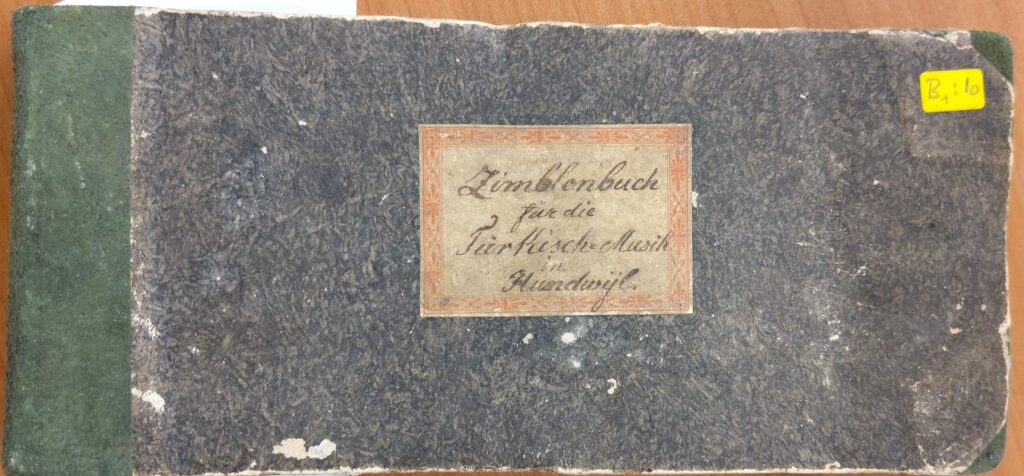

MG: Die Perkussionsinstrumente galten damals als Exoten und trugen mehrere zum Teil lustige Namen. So wird zum Beispiel der Schellenbaum auch chinesischer Hut oder Halbmond genannt. Becken oder Tschinellen wurden auch Piatti oder Zimblon genannt. Weiter gab es auch eine grosse und kleine Trommel, zweitere auch als Rührtrommel oder Snare bekannt.

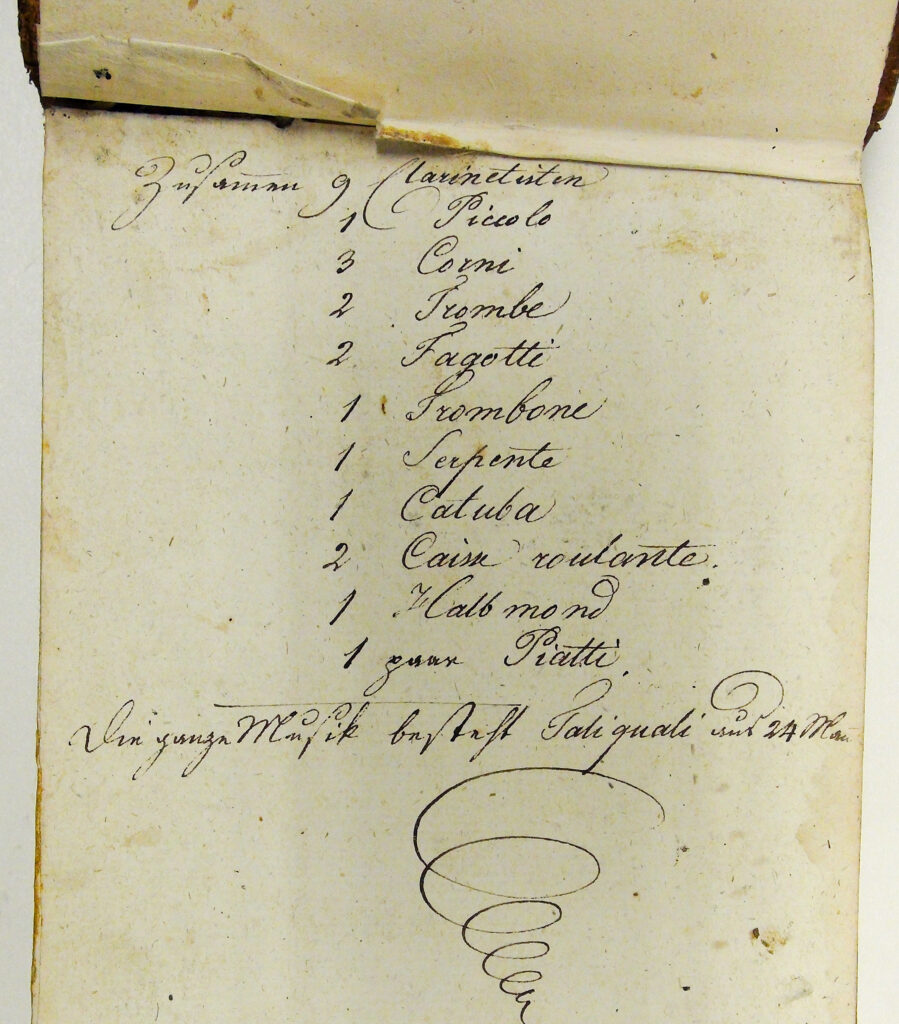

AS: Von der Musikgesellschaft Rorschach ist eine Besetzungsliste um ca. 1832 aufgetaucht. Die Transkription lautet: «9 Klarinetten, 1 (Travers-)Flöte, 3 (Natur-)Hörner, 2 (Natur-)Trompeten, 2 Fagotte, 1 Posaune, 1 Serpent, grosse Trommel («Catuba»), 2 Rührtrommeln («Caisse Roulante»), Schellenbaum («Halbmond»), Tschinellen («1 Paar Piatti»). «Die ganze Musik besteht Taliquali aus 24 Mann». Das war zu dieser Zeit eine eher grosse Formation.

Wissen Sie, wie damals eine Probe abgelaufen ist?

Yannick Wey (YW): Wir haben herausgefunden, dass schon damals ein guter Probenbesuch angestrebt wurde und die Themen den heutigen ähnlich waren. Die Regeln von der Musikgesellschaft Heiden (1826-1836) zeigen, dass ihre Zusammenkünfte sehr diszipliniert und reglementiert abgelaufen sind. Anstelle des heutigen Mitgliederbeitrags zahlten die Musikanten an den Proben ein Eintritts- und Austrittsgeld.

Wie streng waren die Regeln?

YW: Fehlen und Zuspätkommen wurden mit Bussen bestraft. Die Busse betrug acht Kreuzer, wenn man eine Stunde zu spät kam, vier Kreuzer bei einer halben Stunde. Ausnahmen waren Krankheit, Militär oder ein Traueranlass. Zur Uhrzeit steht im Reglement, dass man sich an die Zeit auf der Turmuhr der Gemeinde zu richten habe. War die Musikgesellschaft unterwegs und keine Turmuhr in der Nähe, galt die Zeit auf der Taschenuhr des Präsidenten. Noch teurer wurde es, wenn die Musikanten während der Probe aufstanden oder weggingen, das kostete sie sogar zwölf Kreuzer. Instrumente waren zu dieser Zeit sehr wertvoll und durften nicht ausgeliehen werden. Verstösse wurden mit den höchsten Bussen geahndet.

Wer hat in einer Musikgesellschaft mitgespielt?

AS: Meistens waren es Leute aus dem Mittelstand, also zum Beispiel Bauern, Gemeindeschreiber, und auch Weber-Bauern - Bauern, die in Heimarbeit zusätzlich gewebt haben. Die Musiker waren generell gut ausgebildet.

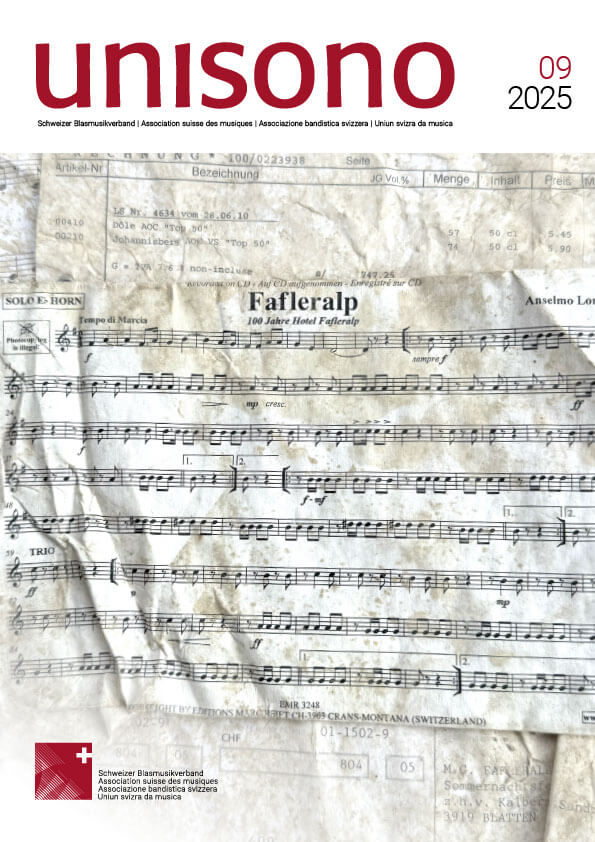

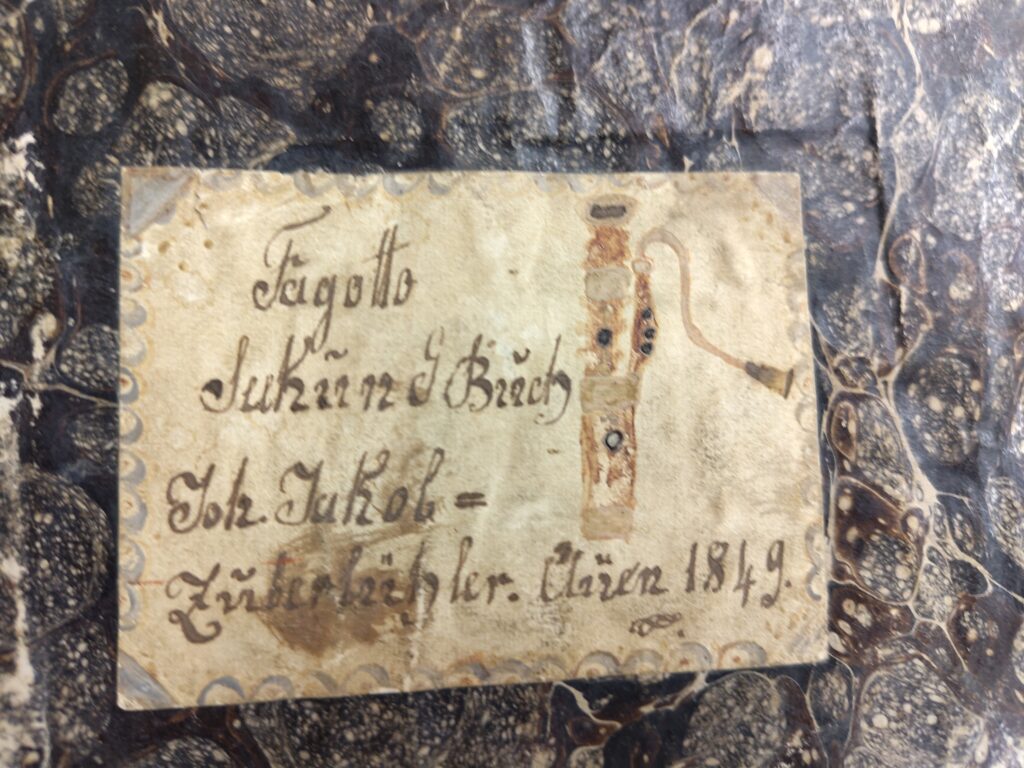

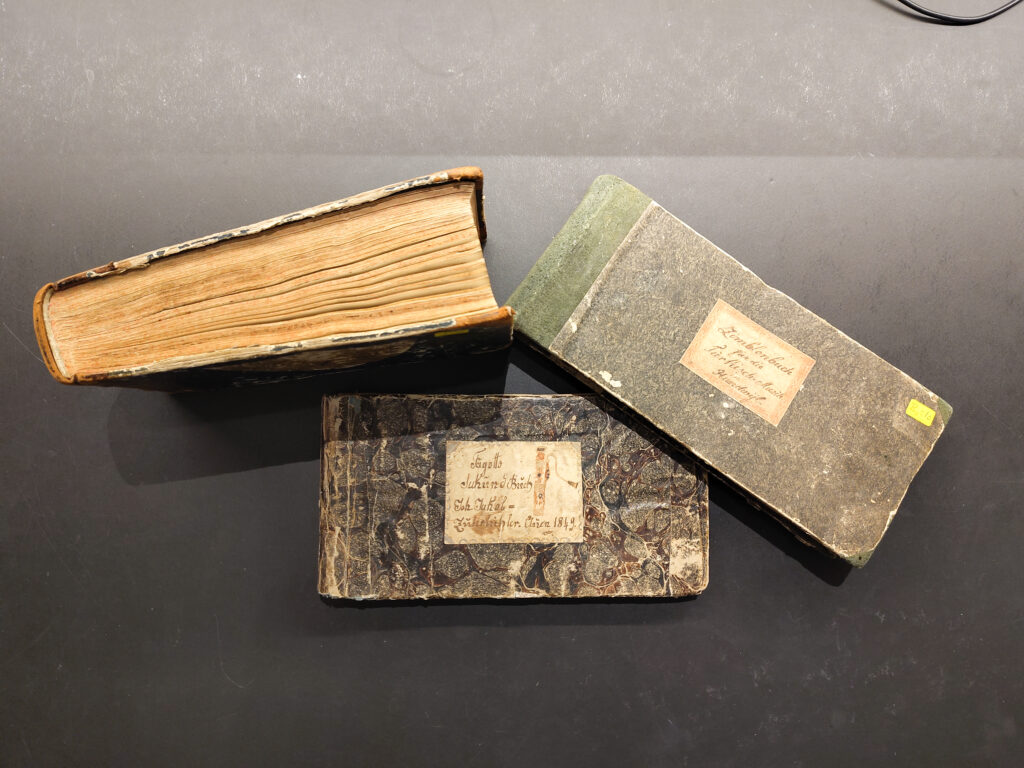

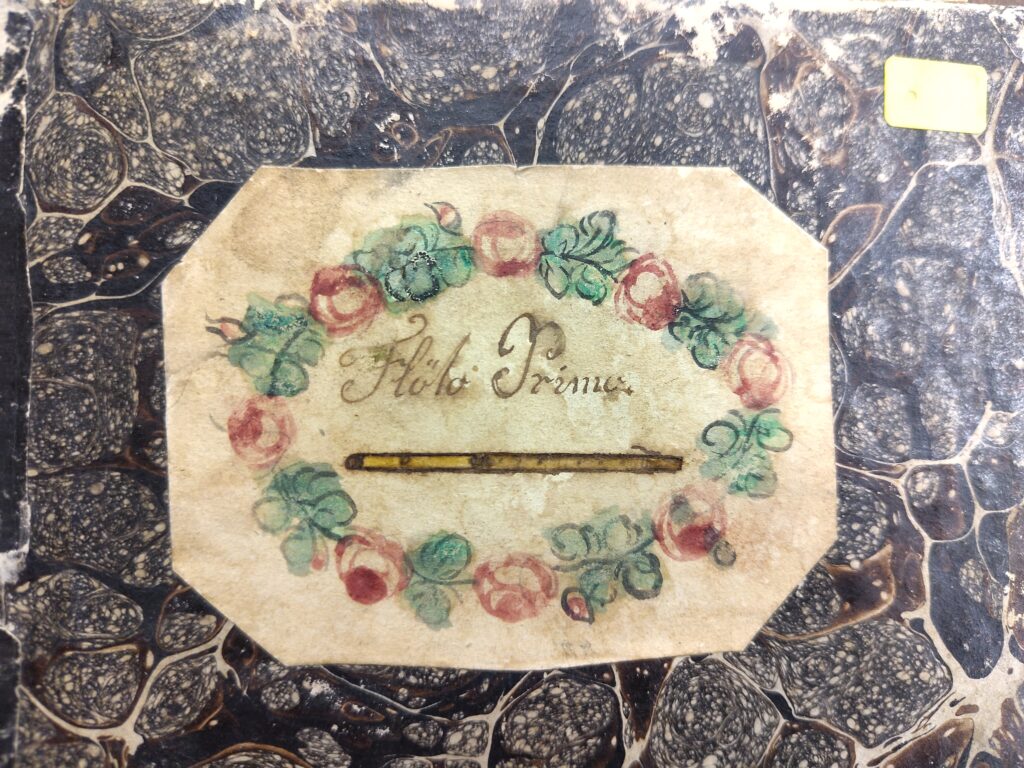

MG: Die 49 Notenbücher und 20 Instrumente haben uns Hinweise geliefert, wer auf welchem Instrument und wann welche Stücke spielte. Zum Beispiel das Notenbuch «Flöto Buch Primo mit 120 Stuck, gehört dem Martin Signer im Schmedshaus» oder dasjenige des Fagotts Joh. Jakob, Zuberbühler, Auen, 1849.

Gab es rund um die Notenbücher überraschende Entdeckungen?

MG: Ja, bei den Notenbüchern von 1849 waren ein Teil sogar von der Jahrhundertwende um 1800! Somit geht die ganze Blasmusikforschung weiter zurück als gedacht, und die Wege sind gewundener. Das macht das Ganze noch spannender!

Welche Hinweise bestätigen das?

MG: Es gibt mehrere. Die ersten hundert Stücke in einem Teil der Notenbücher sind aus dem 18. Jahrhundert. Im Einband eines Trompeterbuchs fanden wir beim Ablösen des Einfassungspapiers Hinweise, dass die Bücher jemand anderem gehört hatten.

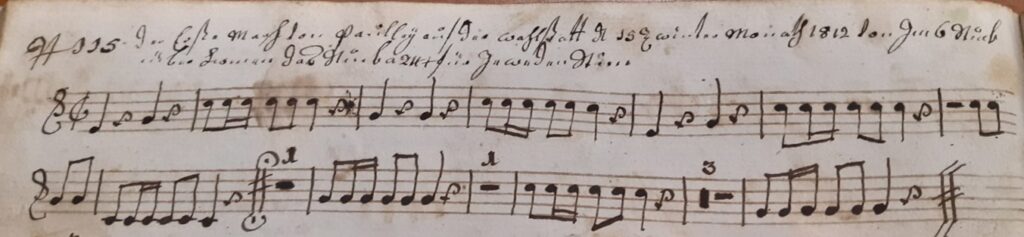

Haben Sie herausgefunden, wie die Notenbücher verwendet wurden?

MG: Es ist offen, wie genau sie verwendet wurden. Sie enthalten Notizen, aber es bleibt unklar, wann oder wo und durch wen sie notiert worden sind. Zum Teil sind Silben wie Do, Re, Mi etc. notiert. Später, als die Ventilinstrumente aufkamen, wurden Griffe aufgeschrieben. Aber vermutlich wird nicht abschliessend geklärt werden können, wie gut die Musiker Noten lesen konnten oder wie viel sie auswendig spielten.

Was war besonders, als um 1830 die erste Ventiltrompete entwickelt war?

AS: Anders als beim Sinfonieorchester sprang die Blasmusik sofort auf Ventilinstrumente an und integrierten sie in ihre Formationen. Die ersten Ventiltrompeten hatten kleine Soli. Bässe und Tenorinstrumente mit Ventilen folgten etwas später. In der zweiten Hälfte des 19. Jh. kamen dann die reinen Metallharmonien auf.

Was für Auftritte hatten die Musikgesellschaften damals?

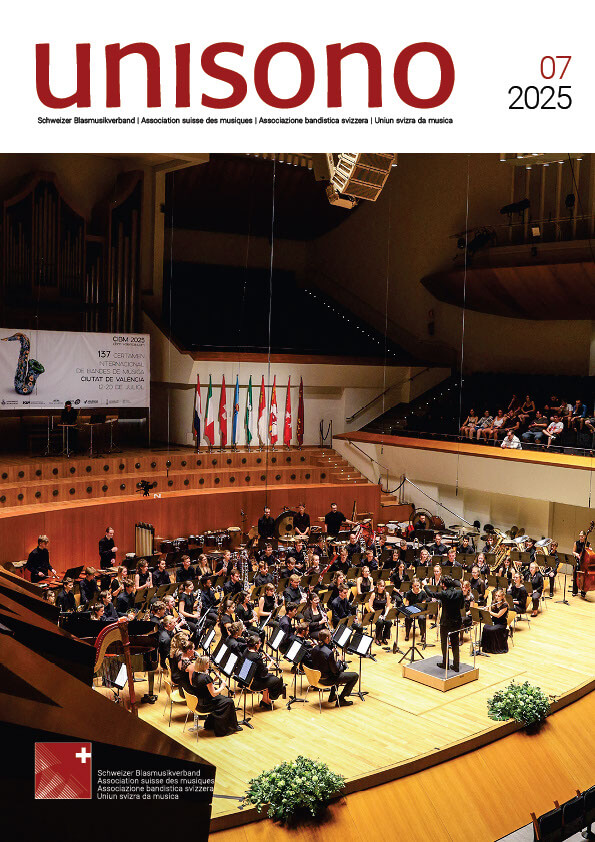

YW: Das ist schwierig zu belegen. Teilweise hatten sie repräsentative Aufgaben in der Gemeinde, Marschauftritte, oder sie begleiteten kirchliche Anlässe. Auch die Bodensee-Dampfschifffahrt spielte eine Rolle - die Vereine spielten am Hafen und auf dem Schiff und so fand eine Vernetzung über die Landesgrenzen hinaus statt. Das abendfüllende Jahreskonzert gab es damals noch nicht. Viel eher lud beispielsweise ein Hotel zum Konzert einer Musikgesellschaft ein. Die Auftritte unterschieden sich auch danach, ob die Musikgesellschaften militärische Aufgaben zu erfüllen hatten.

Welche Rolle spielte die Militärmusik?

YW: Die Militärmusik war etwas Bedeutsames, in Verträgen wurde etwa festgehalten, dass die Mitglieder bei Bedarf ihr Spiel besser erlernen sowie die Unterrichtskosten tragen mussten. Die Toggenburger Musikgesellschaft wurde gar vom Kanton St. Gallen unter Vertrag genommen, um als Militärmusik zu fungieren. Es gab Qualitätskontrollen, um zu prüfen, ob das musikalische Niveau genügte.

Konnten Sie das Rätsel der von Rorschach nach Hundwil gelangten Notenbücher und Instrumente lösen?

MG: Bis jetzt nicht. Es bleiben zwar noch zwei Jahre Zeit, aber ich denke, das wird ein ungelöstes Rätsel bleiben. Dennoch erzählen die Bücher eine Geschichte, nämlich, dass die Leute in der Blasmusik schon damals vernetzt waren - bevor moderne Technologien, Musikverbände etc. aufkamen, wo man sich austauschen konnte.

Wie zufrieden sind Sie mit den bisherigen Ergebnissen?

AS: Wir sind sehr positiv überrascht! Wir haben nicht erwartet, dass wir zu so vielen neuen, überraschenden Erkenntnissen kommen werden.

IGEB 2026

Die 28. Ausgabe des IGEB-Kongresses wird vom 2. bis 6. Juli 2026 an der HKB in Bern stattfinden. Unter dem Titel «Blasmusik - Kulturerbe und Wandel» werden u.a. die Resultate des Forschungsprojekts «Blasmusik in der Schweiz vor 200 Jahren» vorgestellt.

An den internationalen Kongressen der IGEB - der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik - tauschen Wissenschaftler, Dirigenten, interessierte Musiker und Amateure ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus.